![]()

A Lupita le cuesta trabajo hacer arroz. Es su coco, dice. No es que desconozca el procedimiento, lo que pasa es que nunca había tenido que hacer tanto. Todos los días tiene que preparar cerca de diez kilos para alimentar a un promedio de 200 personas. Aún no le sale como ella quisiera, todavía lo prueba y siente que le falta. Le pone más agua, le quita un poco de sal, le agrega jitomate, le sube o le baja a la flama de la hornilla. Así desde hace cuatro años, cuando abrió el portón de su casa en el Pueblo de Xoco, al sur de la Ciudad de México, para instalar “Las Margaritas”, su comedor comunitario.

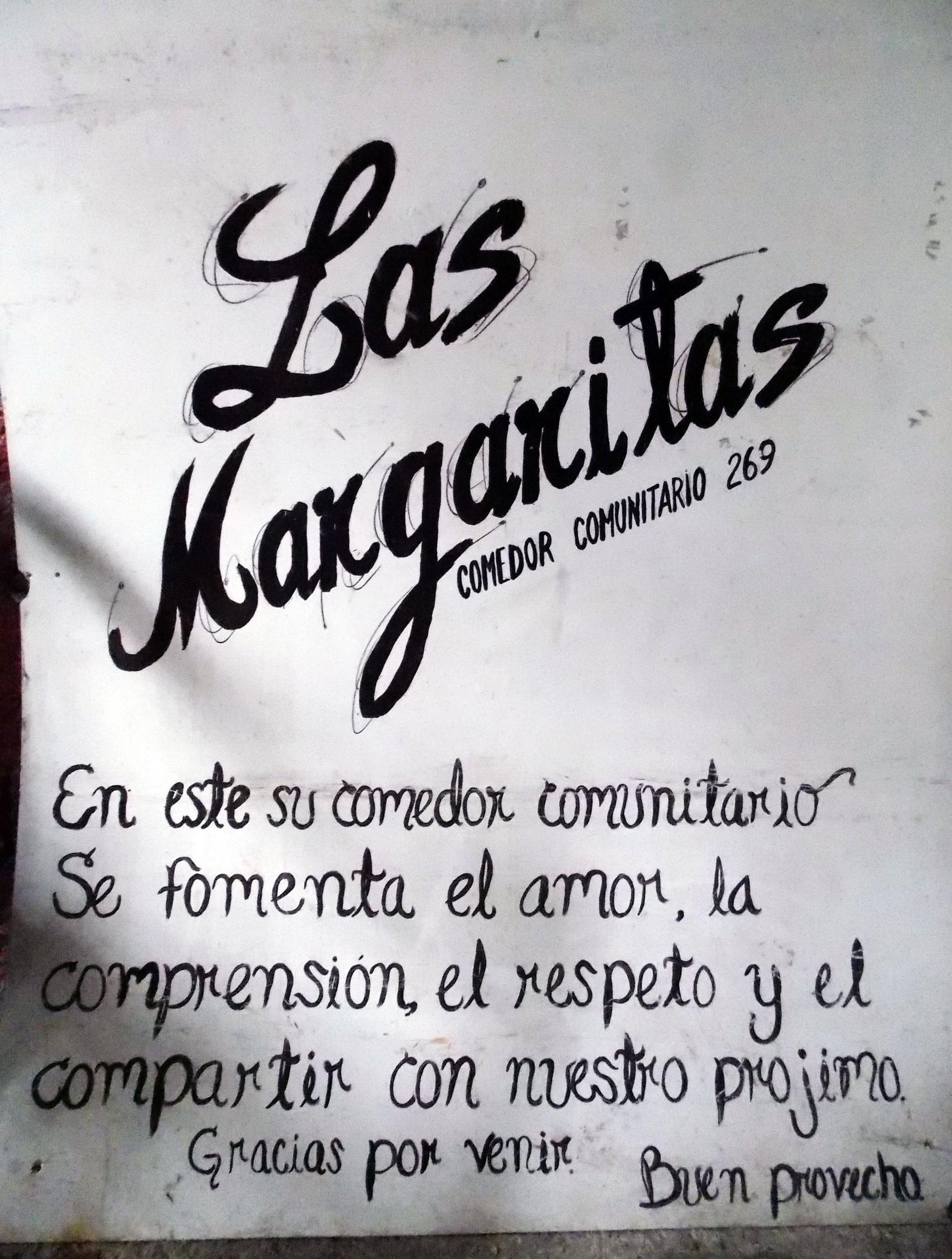

Comedor comunitario “Las Margaritas”. Todas las fotos son del autor.

Lupita dudó un poco cuando alguien le planteó la idea de instalar uno de estos espacios en su casa, pero al cabo de unos días decidió entrarle. Después de todo siempre ha pensado que si no nos ayudamos unos a otros ¿cómo vamos a salir adelante?; así que luego de mirar el patio de su casa, tan grande que se puede hacer una fiesta con pista de baile para unas 50 personas, se dio cuenta de que cumplía con el espacio bien iluminado, ventilado, con instalaciones de agua y luz y sin escaleras (para que puedan pasar ancianos y personas en sillas de ruedas). Entonces mandó un escrito al Instituto de Asistencia e Integración Social del gobierno del Distrito Federalpara decirle que ella quería instalar un comedor comunitario.

Lo único que le faltaba era saber si Xoco estaba en la lista de colonias marginadas en la ciudad —requisito para recibir el apoyo que el gobierno le da a los comedores comunitarios—. Y sí. Un par de meses después construyó un cuarto a un lado de su patio para colocar los hornillas, la tarja y demás muebles que le dieron para instalar la cocina. Hoy forma parte de la red de 210 comedores públicos y 220 populares que están distribuidos en el Distrito Federal para dar acceso a una alimentación adecuada a bajo costo a quienes viven, trabajan o transitan en la zona.

“¿Qué pasaría si yo no hubiera agarrado el comedor, si yo no lo tuviera?”, me dice Lupita sin parar de coordinar la cocina ni atender su tortillería. “Ya ves que está ahora muy caro todo, está muy difícil. Entonces así ayudo a su economía y a que coman rico y calientito”. La comida que sirve no dista mucho de la que preparan en las fondas que abundan en la ciudad: sopa de pasta, arroz, un guisado como plato fuerte, frijoles hervidos y agua hecha con polvo de sabor naranja. Lo que marca la diferencia es el precio. En cualquier cocina económica, una comida corrida cuesta en promedio $50 pesos (unos $3 dólares). Pero Lupita sólo cobra diez (poca más de medio dólar) ¿Qué clase de comida podría esperar uno por ese precio?

Cualquiera puede averiguarlo. Sólo hay que llegar a la tortillería Barragán. Es probable que no esté nadie y el local sea vigilado por la mirada misericordiosa de Jesús en un póster. Uno debe tocar el timbre colocado sobre el anuncio, para que salgan a atenderlo. En pocos segundos aparecerá Lupita.

Esther es una de las voluntarias en el comedor comunitario “Las Margaritas”.

Sopa de pasta

“¿Todavía hay comida?”, pregunta una chica de unos 23 años del otro lado de la reja. “Sí, pasen”, dice Lupita, vestida con una sudadera, pantalón deportivo rosa y su mandil blanco, a la muchacha y a sus cuatro acompañantes. “Anótense en la lista”.

Cada uno de los muchachos da una moneda de $10 pesos a Lupita, quien les entrega una ficha. Uno de ellos le pide tres pesos de tortillas para acompañar la comida. En cuanto terminan de anotar su nombre, edad y sexo en una hoja con logotipos del gobierno del Distrito Federal, entran por el portón negro a un lado de la tortillería. Luego de caminar por un pasillo tan amplio que puede estacionarse ahí una camioneta, llegan a un patio donde están tres tablones para ocho personas cada uno, donde ya están comiendo dos elementos de la policía auxiliar, algunos empleados de una empresa de mensajería, otros de la plaza comercial Centro Coyoacán, una señora con su hija que recogió de la secundaria, un grupo de becarios y chicos de servicio social de la Cineteca Nacional, albañiles de alguna construcción cercana, tres sujetos que trabajan en la Asociación de Compositores y un par de médicos, tal vez practicantes del hospital de Xoco.

Es curioso que la mayoría de la gente que asiste a “Las Margaritas” sean los trabajadores de empresas cercanas. La gente del pueblo, los residentes del lugar, para quienes también está destinado el comedor casi no se paran por ahí. Tampoco falta quien le reclame a Lupita y a las dos mujeres que la ayudan, cuando no hay más comida qué servir o el portón está cerrado por ser día festivo, que es su obligación alimentarlos porque, a su entender, el comedor es del gobierno.

“Es un comedor comunitario”, sigue Lupita. “Es comunitario porque se supone que es de, por, y para la comunidad. Que la comunidad puede venir aquí a ayudarnos, colaborar y también ellos beneficiarse con su comidita. Cosa que no hace nadie. Aquí nadie hace nada sin esto —Lupita separa los dedos índice y pulgar de su mano derecha y los curva un poco, como si sostuviera un fajo de billetes— y es normal. Yo también lo entiendo porque todos necesitamos dinero. Pero aquí no hay sueldos ni somos trabajadores. Es un programa social, recibimos una ayuda económica, que es dispuesta por el gobierno, de $110 pesos diarios. Pero si alguien me viene a ayudar y yo le pretendo dar eso ¿sabes quién viene? Nadie. Unos ni su silla quieren poner. Hay otros que dicen: Me da pena entrar ahí porque van a decir que sólo traigo diez pesos“.

La comida completa incluye: sopa , arroz, guisado, frijoles, tortillas, agua y una galleta de postre.

Arroz, frijoles y tostadas de ceviche de soya.

Esther, otra de las señoras que atiende el comedor con mandil blanco y gorro de cocina, les da un vaso de plástico con una cuchara, una servilleta y una galleta de postre a los chicos que acaban de formarse en la fila. Enseguida les entrega un plato hondo con sopa de pasta y otro extendido con arroz rojo, frijoles y dos tostadas con ceviche de soya, que ha servido una muchacha frente a las hornillas.

“Yo preparo mi menú semanal para no estar yendo a comprar diario”, Lupita se interrumpe a sí misma y le grita a un hombre que camina y trae en la manos una tortilla: “Qué rica tostada”. “Ya hasta tengo a mis amigos ahí en La Merced, y tengo también a mis proveedores, pues ellos me dan buena mercancía. Por eso me gusta ir ahí y no a la Central, porque ahí tienes que comprar por bulto y como venga”.

El grupo de muchachos pasa a las mesas. Se sientan junto a un par de productores del IMER —la radio pública mexicana— en las sillas de plástico de jardín, y ¡a comer!, con fondo sonoro de Discivery Channel. Uno de ellos levanta la cabeza y mira en la pared las margaritas mal dibujadas que encierran mensajes que la misma Lupita escribió. Alcanza a leer uno en voz alta: “Regala una sonrisa, es gratis y vale oro”.

En el comedor comunitario “Las Margaritas”. Mira qué rico se comen sus tostadas.

La comida es rica. La sopa de pasta con forma de caracol no tiene grasa, el caldo es perfumado y tiene la cantidad exacta de sal, es de esas sopas caseras que preparan las mamás mexicanas. Lo frijoles están suaves y bien sazonados; el arroz…bueno, Lupita ya lo había advertido, no es su fuerte. Tampoco es que no se pueda comer pero no está esponjado y el sabor queda a deber. Lo que si le queda muy bien son las tostadas. No muchas personas hacen que ese sabor acartonado de la soya desaparezca. A ella tampoco le gusta esta leguminosa y por eso se esfuerza en condimentarla hasta que su paladar lo aprueba.

“A mí me llena y también a Esthercita que me ayuda. Estamos viendo y decimos: . De verdad pensamos eso”, me dice Lupita. “Yo he pasado ciertas necesidades, situaciones difíciles y nunca ha habido quien me tienda la mano y eso me ha hecho más sensible. Sé lo que es tener nada más que $10 pesos para comer”.

El comedor nunca está vació. Entra y sale gente constantemente, y cuando las tres mujeres no pueden atender a todos, el hijo de Lupita también le entra al quite. Mientras seguimos platicando abre la bodega donde tiene los insumos y saca tres bolsas de frijoles. Los va a limpiar, así adelanta un poco la tarea del otro día.

Al final, los comensales depositan sus trastos en cubetas con desinfectante. Oye, pues diario haces como para una fiesta.

“Yo no me había percatado después de tantos años, pero una persona me dijo: . Y sí, de verdad, ni cuenta me había dado ni me había pasado por la mente. Pero, ¿qué crees? No lo siento. No se me hace pesado”. La mujer no pierde la sonrisa, se ve cansada, pero no se detiene, como que una fuerza interior la mueve. Será la vocación por dar de comer o la costumbre de nunca estar quieta.

Lee la nota original en Munchies En Español.